郵政にまつわるエトセトラ Vol.5 郵便事業の創業

お客さま

2025/04/22

INDEX

日本郵政グループにまつわる雑学や豆知識をご紹介する本企画。第5回目のテーマは、「郵便創業」です。

今では私たちの生活に深く根付いている郵便事業、その創業は明治4年(1871年)にまで遡ります。テレビやインターネットもない当時に、どのようにして人々に郵便創業を伝えたのか、その歴史についてご紹介します。

太政官布告で創業をお知らせ

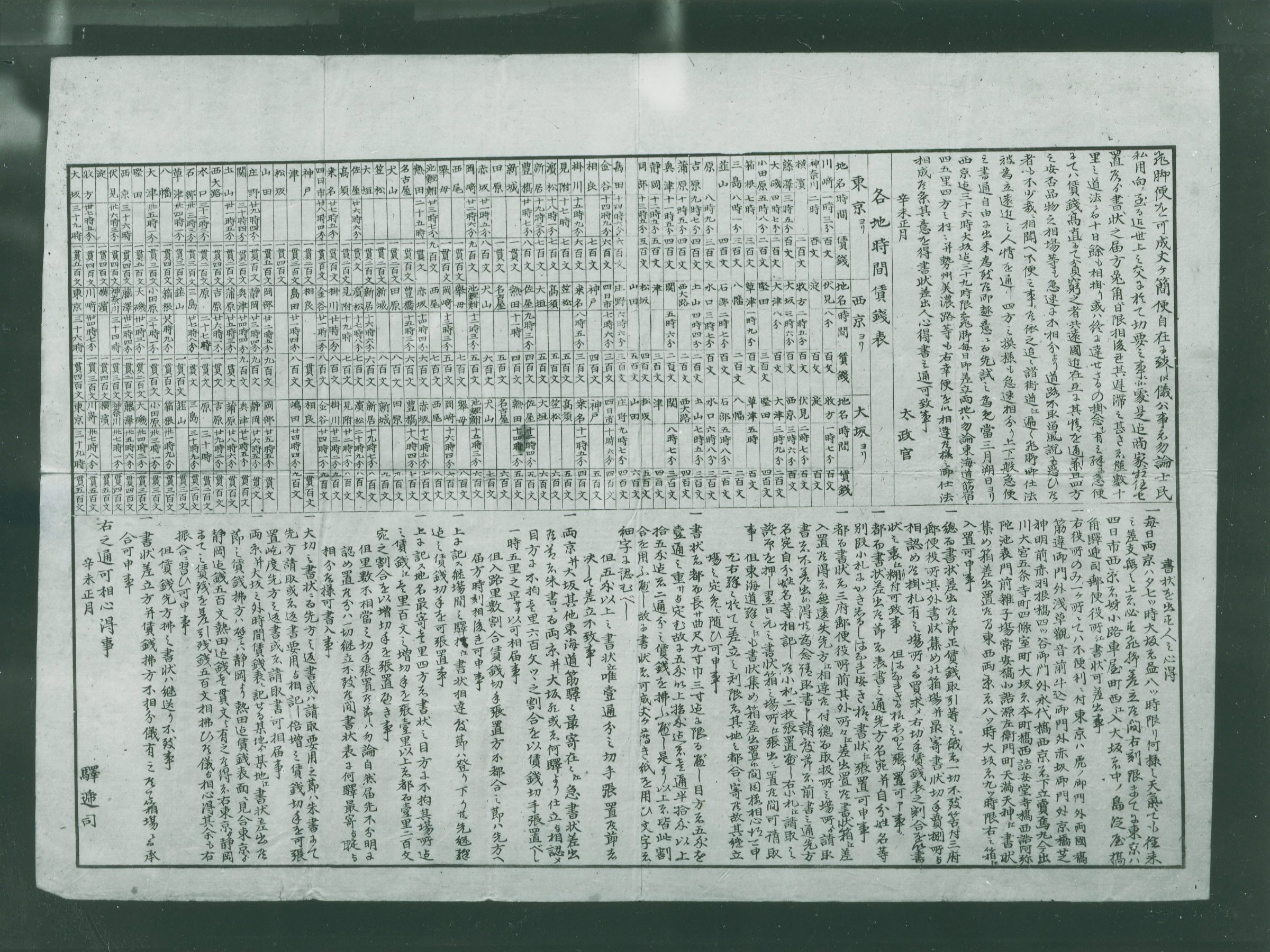

この写真は、明治4年(1871年)1月24日(新暦3月14日)に発せられた「太政官布告」で、同年3月1日(新暦4月20日)の郵便事業の開始について記されたものです。

この新しい郵便制度は当時の日本人にとって初めて利用するものだったことから、布告文のほかに、郵便の利用方法を知らせるための「書状を出す人の心得」や、東京・京都・大阪間(創業当初はこの3都市間の東海道筋での実施であった)の郵便料金や届くまでの所要時間を表した「各地時間賃銭表」も記されていました。この太政官布告の内容は創業時の郵便ポストである「書状集箱」につり下げるなどして人々に周知されました。

なお、翌年(明治5年)に郵便網は全国に延長され、さらにその翌年の明治6年には全国を同一料金で送達する均一料金制が導入されました。

「書状集箱」って何?

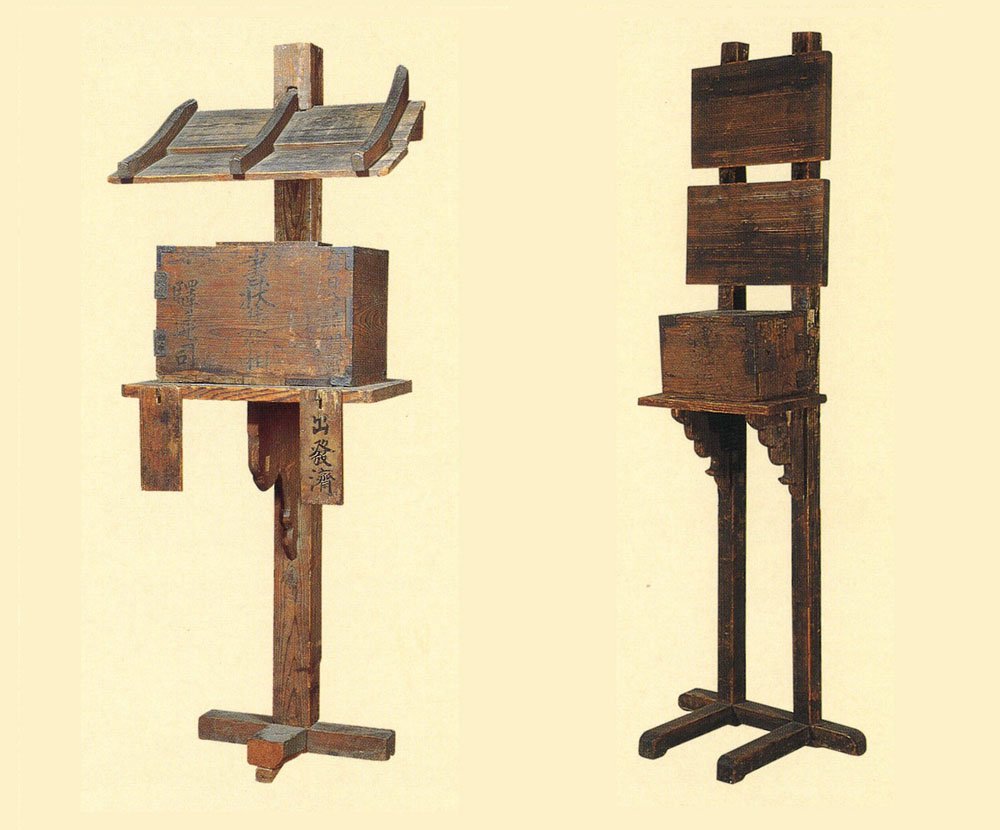

「書状集箱」は、郵便創業の明治4年(1871年)に誕生した、日本で最初の郵便ポストです。木製で、脚付の台に四角い箱がのっており、書状(手紙)を集める箱であったことから「書状集箱」や「書信箱」と呼ばれました。

【写真:郵政博物館提供】

郵政にまつわるエトセトラ 連載記事一覧はこちら